ごみ屋敷とは何ですか?なぜ問題なのですか?

FAQ

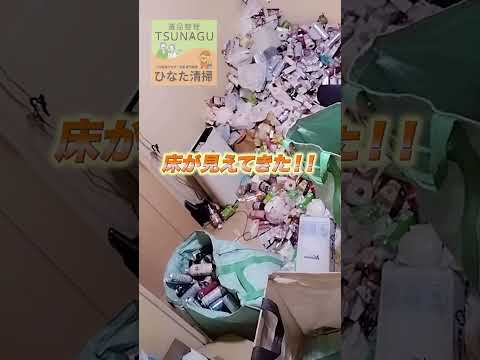

ごみ屋敷とは、住居や敷地内に大量のごみや不要物が放置され、通常の生活が困難になっている状態の住宅を指します。単に「散らかっている家」とは異なり、生活動線が塞がれていたり、衛生状態が著しく悪化していたりするなど、日常生活の維持すら難しいレベルの環境を伴います。

社会問題としての位置づけ

一見すると個人の生活スタイルの問題に思えるかもしれませんが、ごみ屋敷は近隣住民や地域社会にも深刻な影響を及ぼすことから、社会問題として注目されています。悪臭・害虫の発生・火災リスクなどの物理的問題に加え、住人の孤立や精神的な疾患なども複雑に絡み合っています。

主な原因

ごみ屋敷が発生する背景には、さまざまな要因があります。

- セルフネグレクト(自己放任)による生活放棄

- うつ病や統合失調症などの精神疾患

- 高齢化による体力・判断力の低下

- 物を捨てられない「ホーディング障害」

- 孤独・社会的孤立による意欲低下

これらは複合的に絡み合い、外部からの支援がなければ改善が難しいことが多いです。

近隣への影響

ごみ屋敷は、その家一軒にとどまらず、周辺住民に悪臭や衛生被害を与えることがあります。

また、害虫やネズミの発生源になりやすく、周囲にまで被害が広がるケースもあります。

さらに、可燃物が多いため火災が発生しやすく、万が一の場合には大きな被害をもたらします。

法的な対応も

自治体によっては、悪質なごみ屋敷に対して「生活環境の保全に関する条例」などを根拠に指導・勧告・命令を行うことがあります。

また、火災予防条例や廃棄物処理法との関連から、行政が強制的に片付けを実施する場合もあります。

その際、費用が本人や家族に請求されることもあります。

本人も困っているケースが多い

ごみ屋敷の住人自身も「このままではいけない」と感じているケースが少なくありません。

しかし、「何から始めればいいかわからない」「誰にも相談できない」といった心理的ハードルが高く、状況が放置されやすいのです。

専門業者や福祉・医療の支援が必要な場合もあります。

まとめ

ごみ屋敷は、単なる「だらしなさ」の問題ではなく、精神的・身体的・社会的な要因が複雑に絡み合った深刻な課題です。

また、本人だけでなく近隣住民や地域にも多大な影響を及ぼすため、社会全体での理解と支援体制が求められます。

早期の発見と対応が、被害の拡大を防ぐ第一歩となります。